紹介患者さんの治療。

主訴は、

他院で根管治療はできないと言われたが、歯を保存したい。残せないだろうか…?

である。

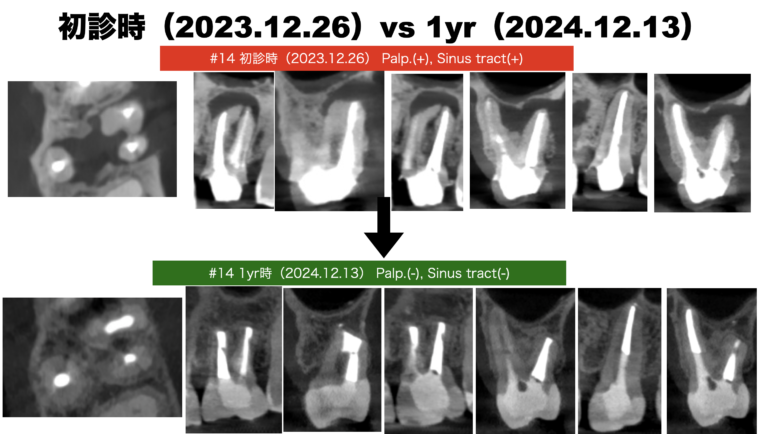

歯内療法学的検査(2024.11.20)

#14 Cold NR/20, Perc.(+), Palp.(-), BT(+), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

#15 Cold+2/2, Perc.(-), Palp.(-), BT(-), Perio Probe(WNL), Mobility(WNL)

仮封がしてある#14が患歯だろう。

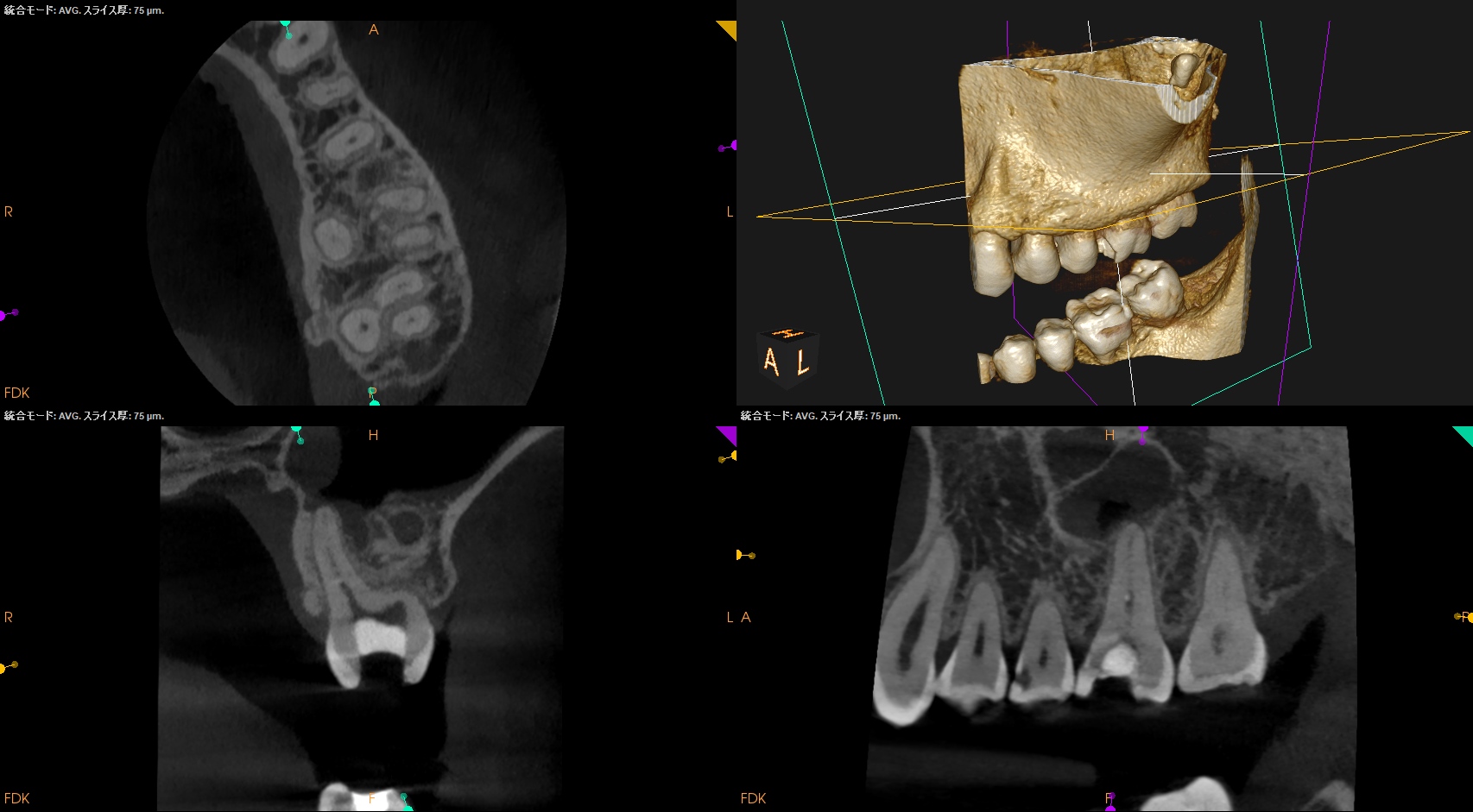

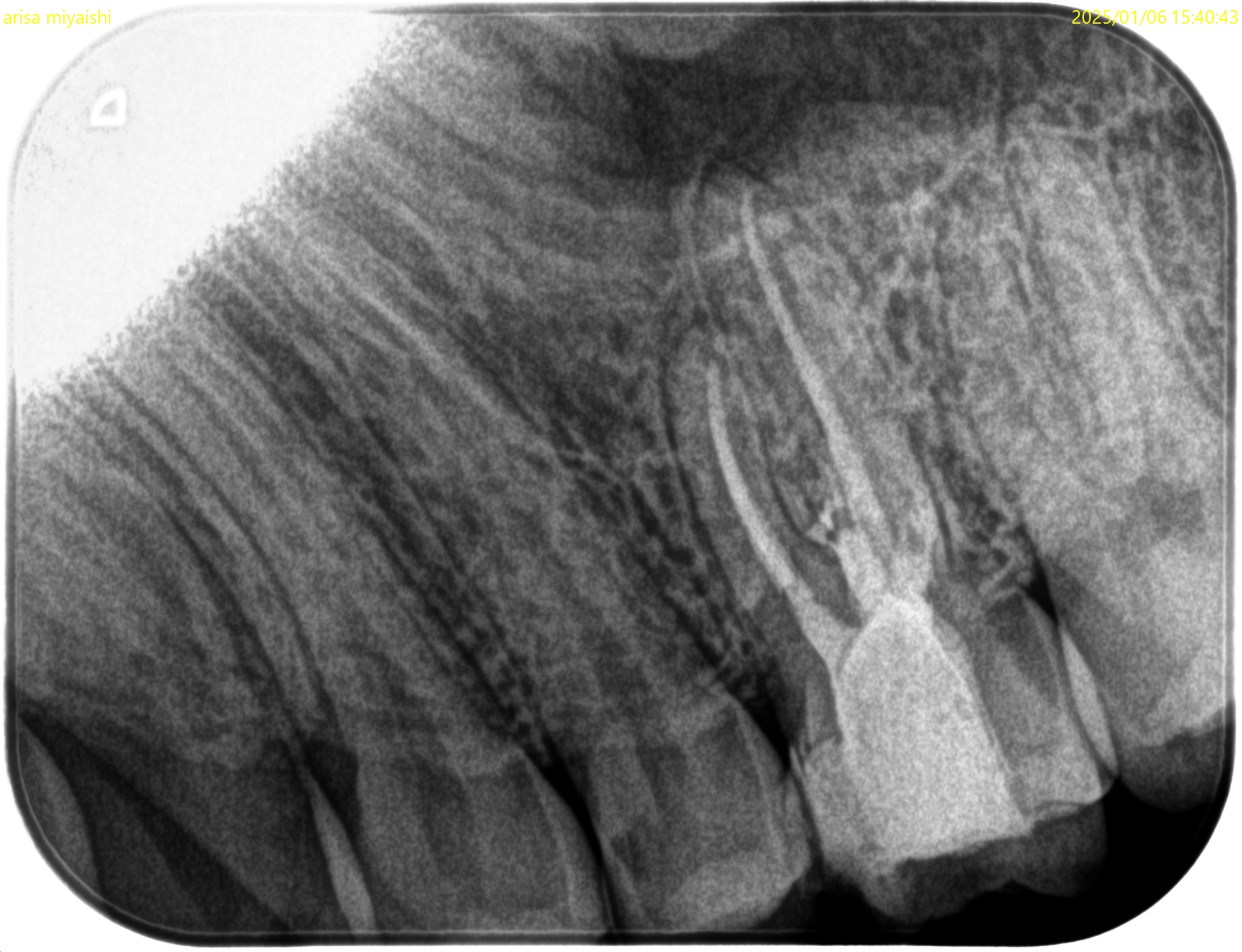

PA(2024.11.20)

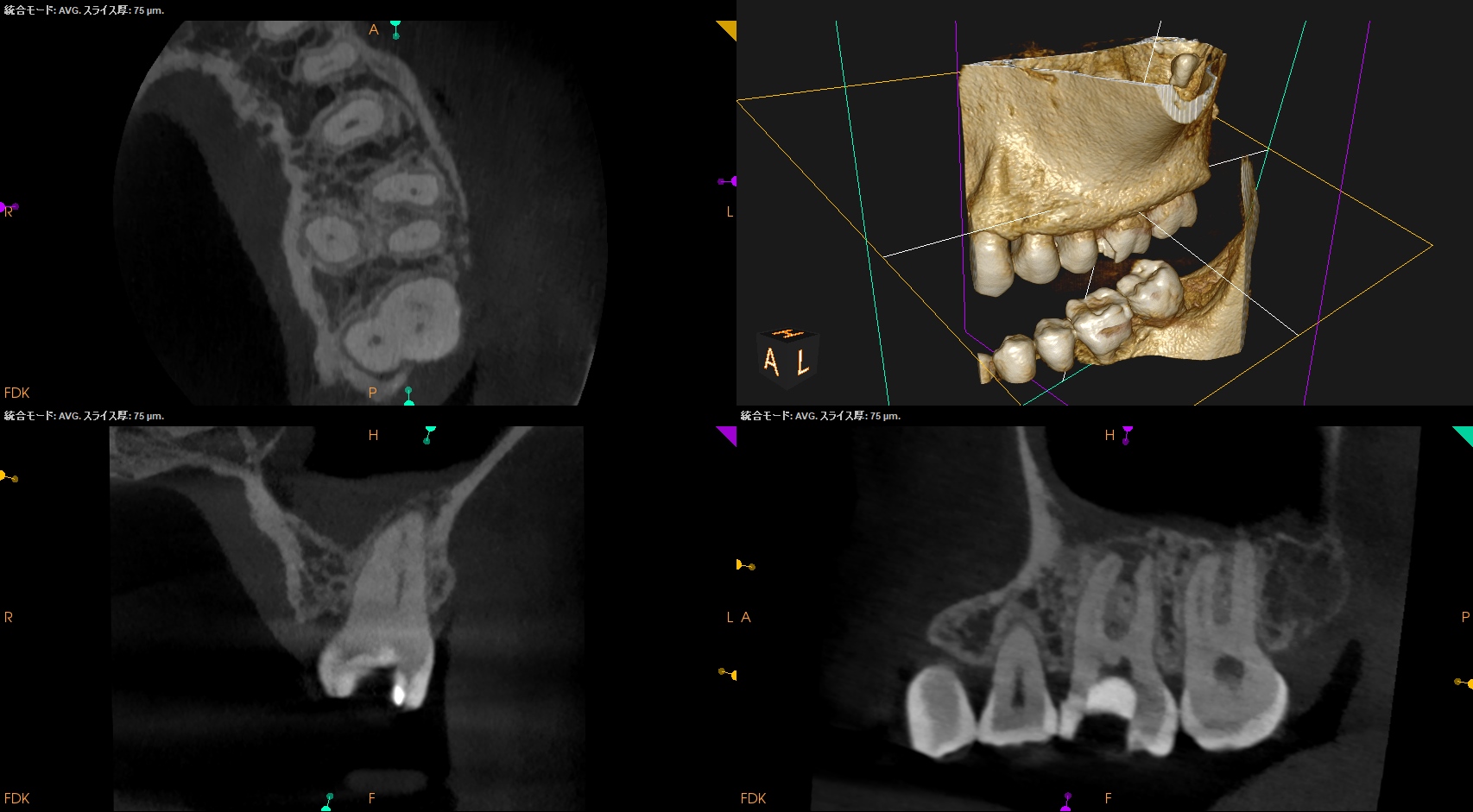

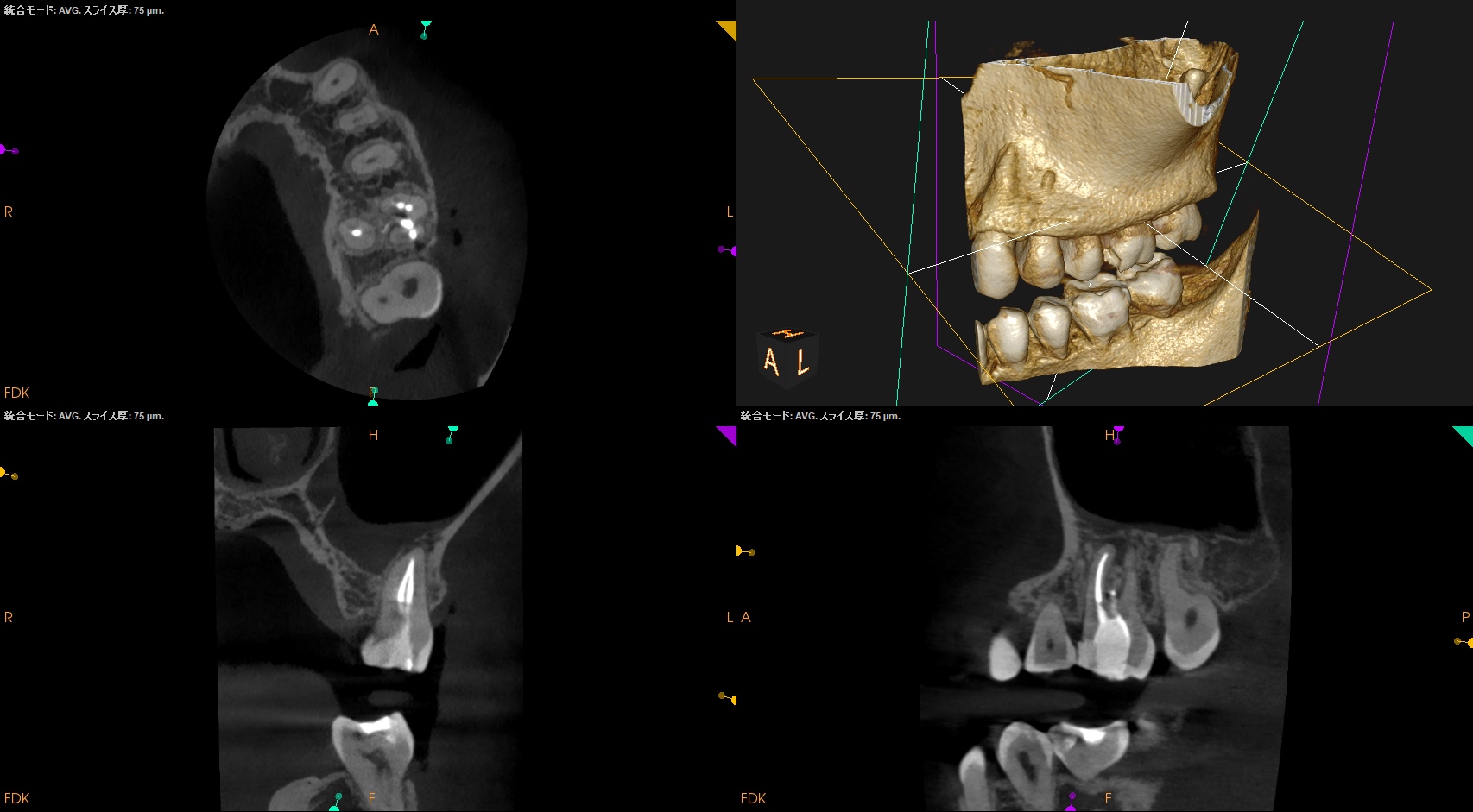

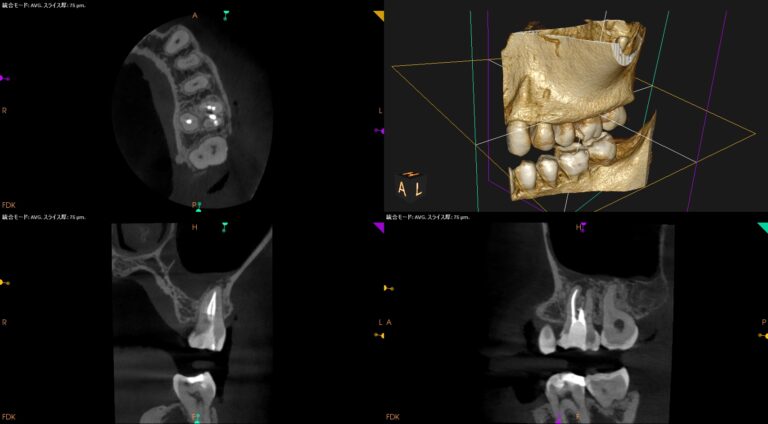

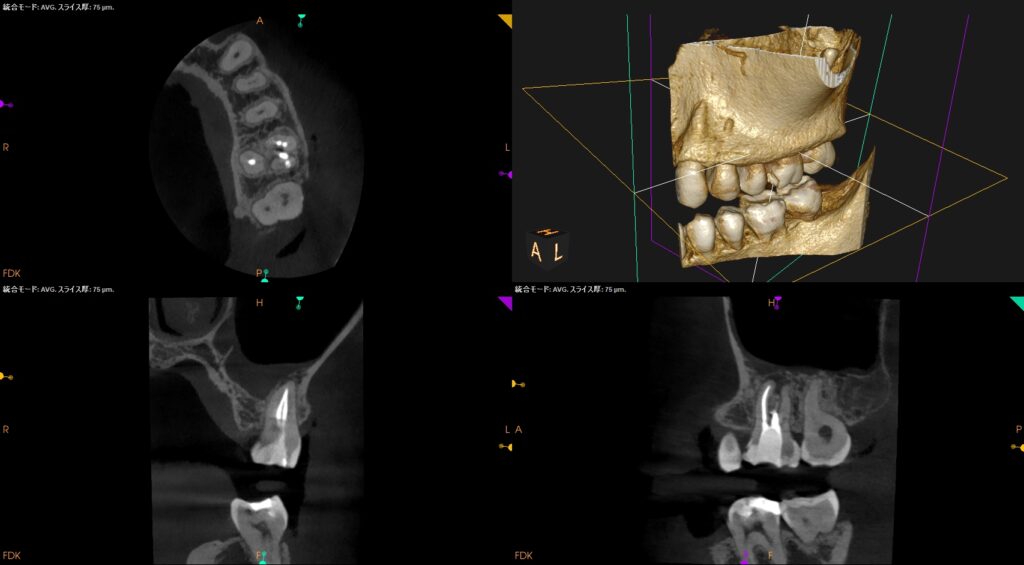

CBCT(2024.11.20)

MB1

MB1の根尖部には病変があり、穿通が必須であることを示唆している。

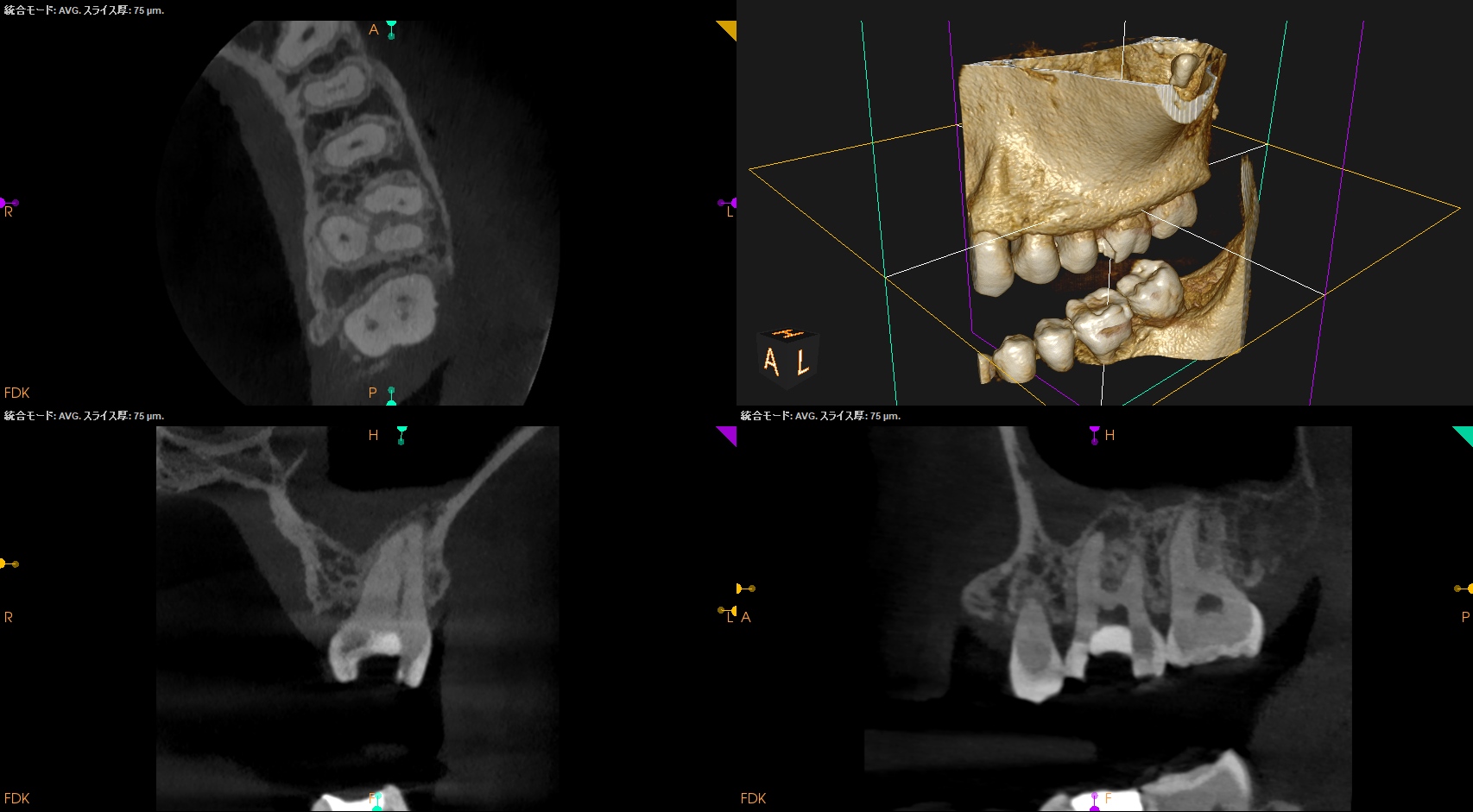

MB2

MB2は石灰化が亢進している感じの印象を感じる画像である。

MB1かMB2いずれかの穿通は必須と言えるが、それがどちらでどうするべきか?まではなんとも言い難い。

また以上の画像から、

MB2が独立しているのか?MB1と合流しているのか?ということまでも予想は厳しい

だろう。

実際に治療しないとわからない、というやつだ。

ここがCBCTの限界だ。CBCTがあれば根管治療が全てできるわけではない。

特に、

非外科的な歯内療法(Initial RCT)の場合は

だ。

こういう場合は、解剖学的な知識が必要である。

多くの場合、MB2はMB1と合流することがわかっているのであるが、

Vertucci 1984 Root canal anatomy of the human permanent teeth

臨床でそうなるかどうか?まではわからない。

ここが臨床の難しさだろう。

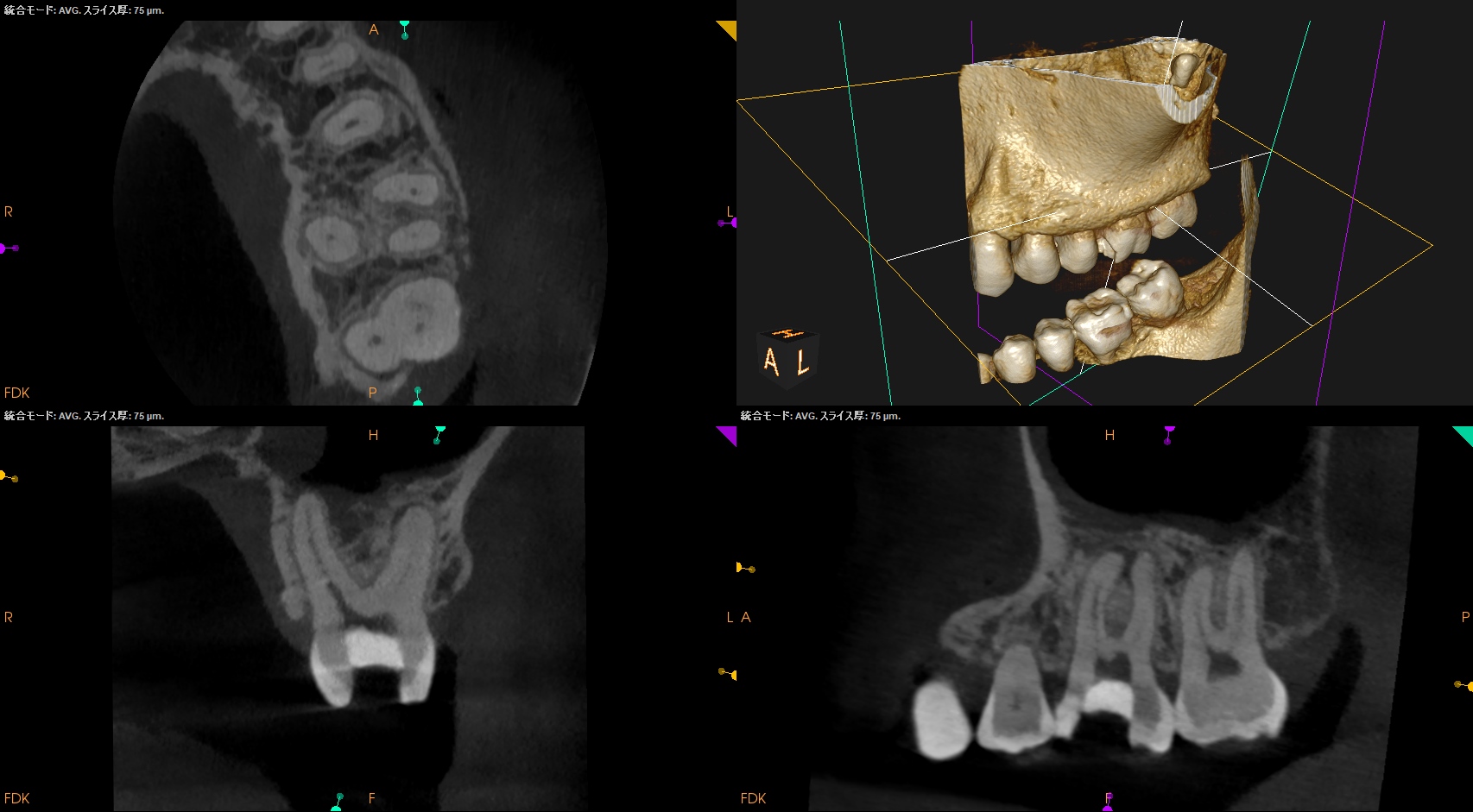

DB

DBにも若干だが、病変がある。

が、MBからそれは回ってきたものなのかもしれない。

根尖病変がどこ由来か?までは臨床では不明である。

ということは、まずやるべきことは非外科的な根管治療であり、

それでも治癒しなければApicoectomyだ。

話を非外科的な根管治療に戻そう。

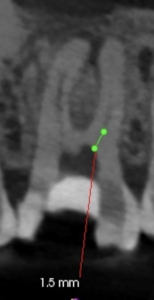

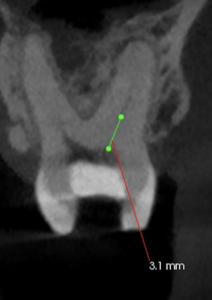

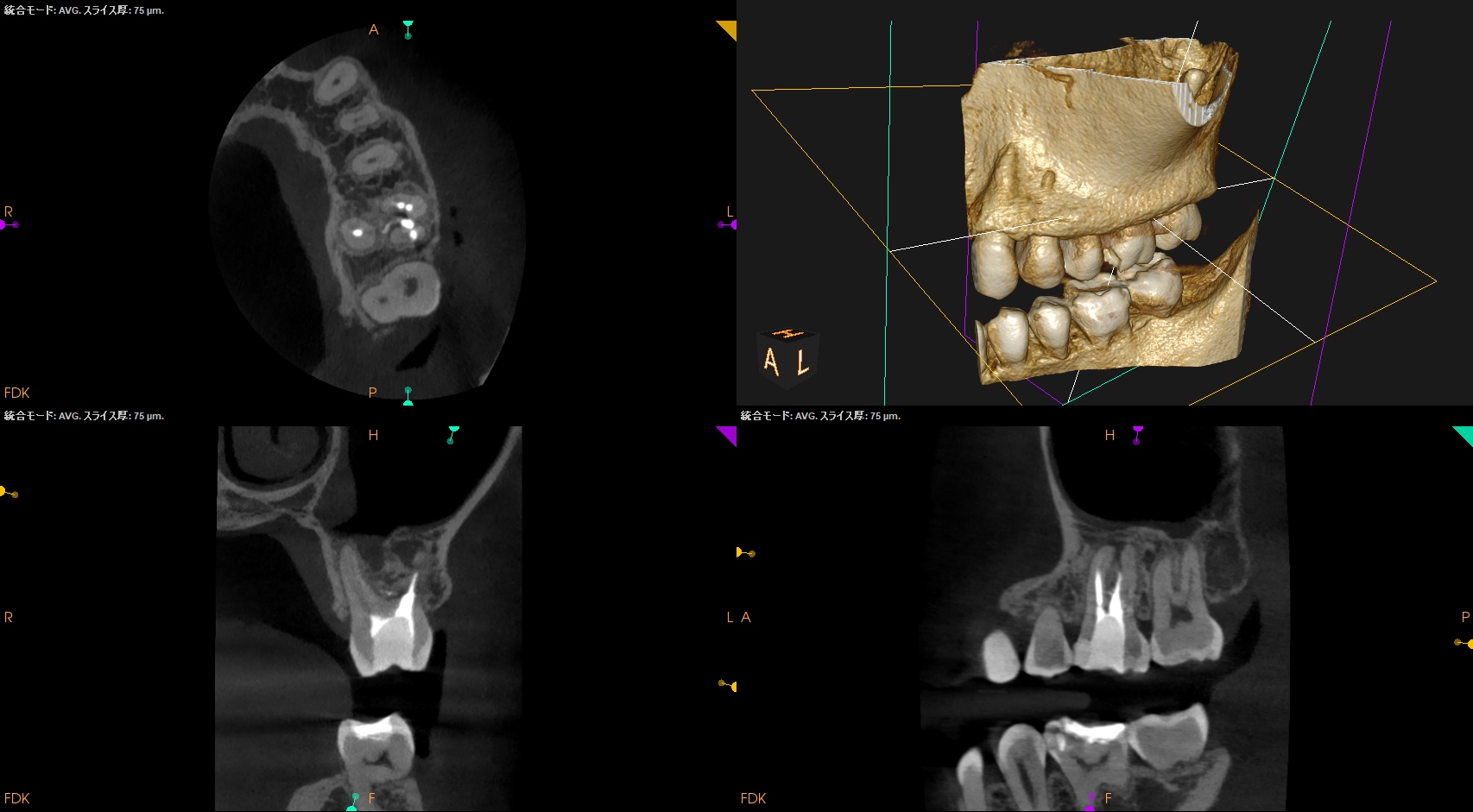

根管口部は以下のように石灰化しているような印象を与える。

根管口部と思しき場所から1.5mm~3.0mmくらいの位置に根管はありそうだ。

Munce burやレジンを削る超音波チップが必須と言える。

P

Pには根尖病変がない。

通常通り、根管形成し根管充填すればいいだろう。

歯内療法学的診断(2024.11.20)

Pulp Dx: Previously initiated therapy

Periapical Dx: Symptomatic apical periodontitis

Recommended Tx: RCT

ということで、別日に治療が行われた。

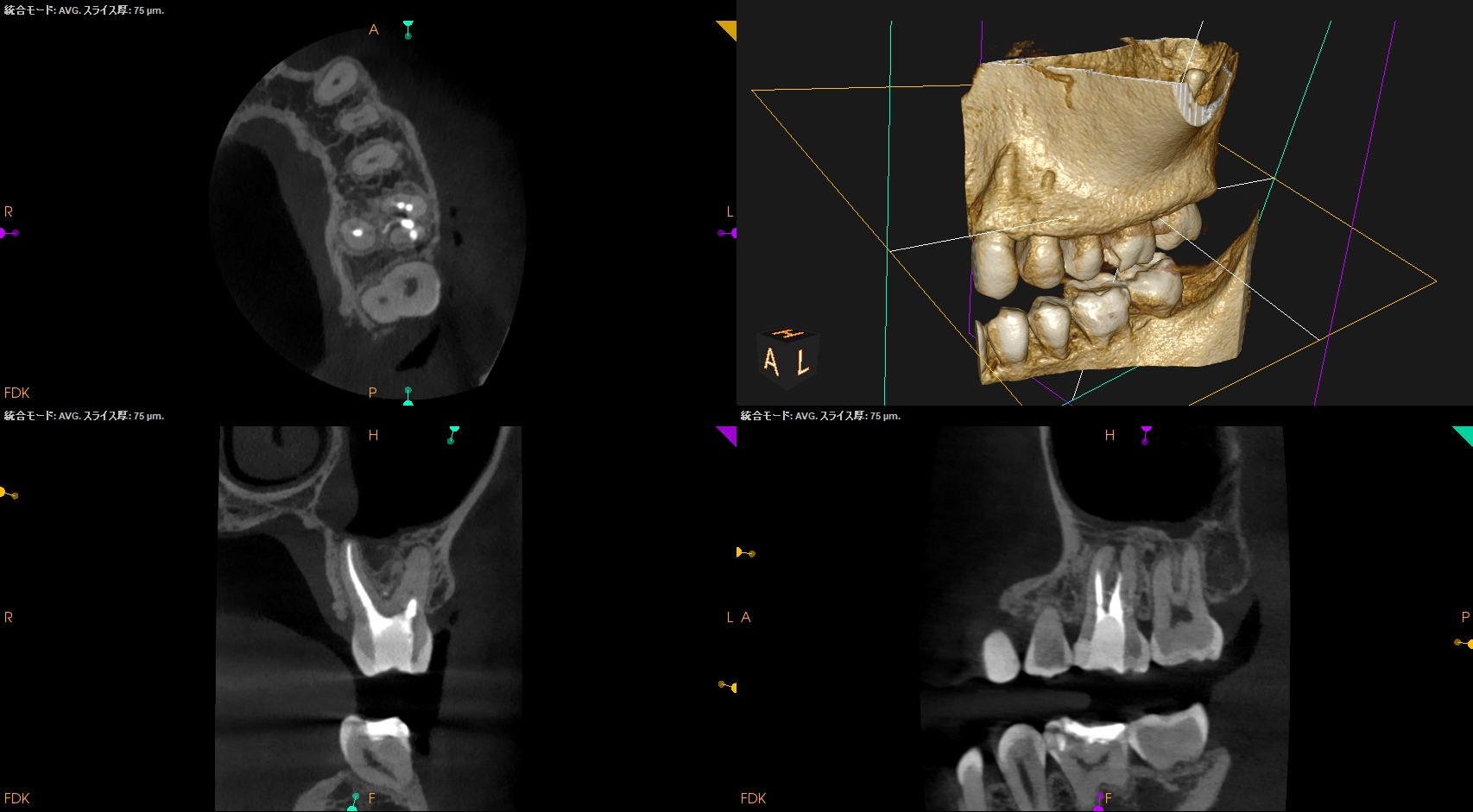

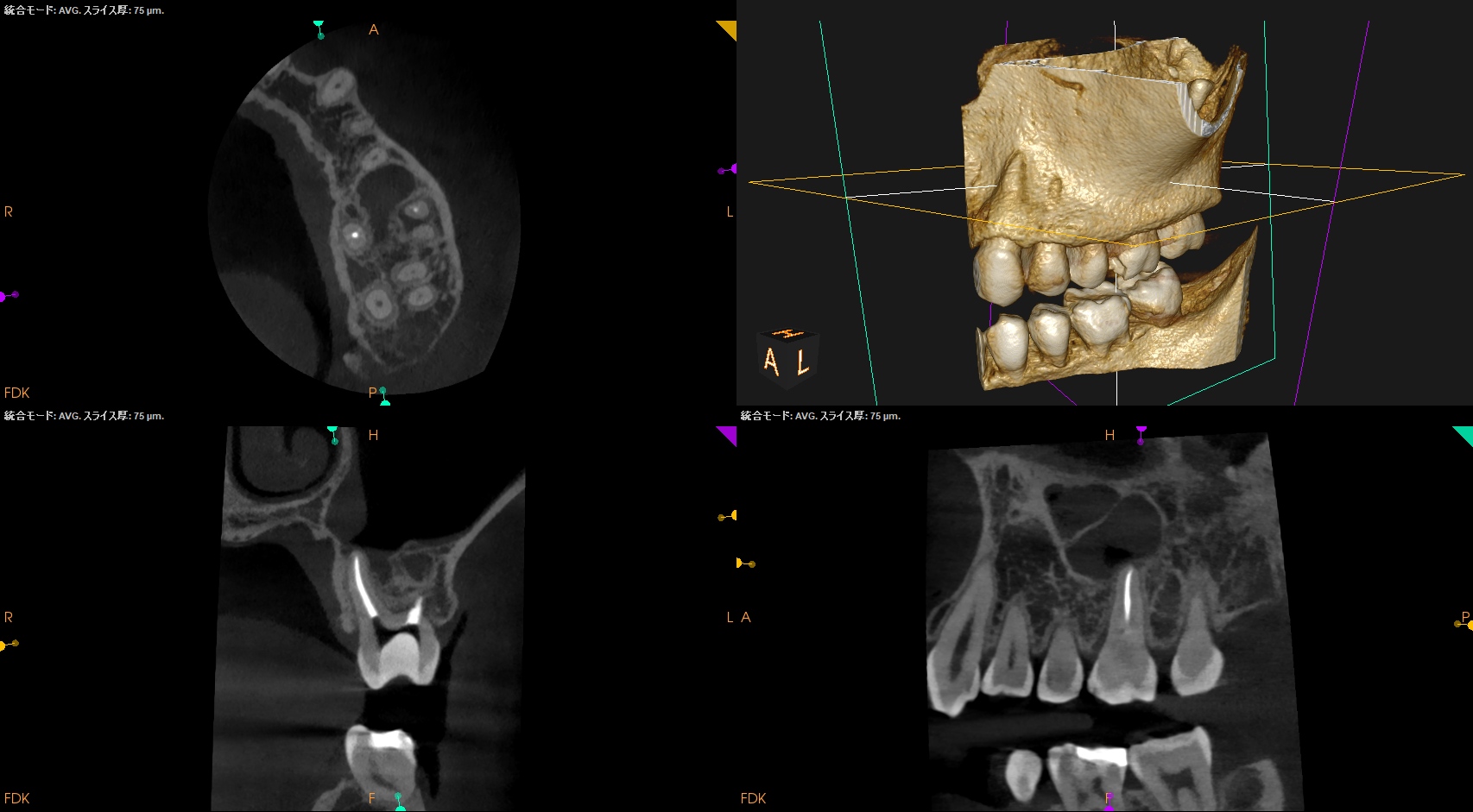

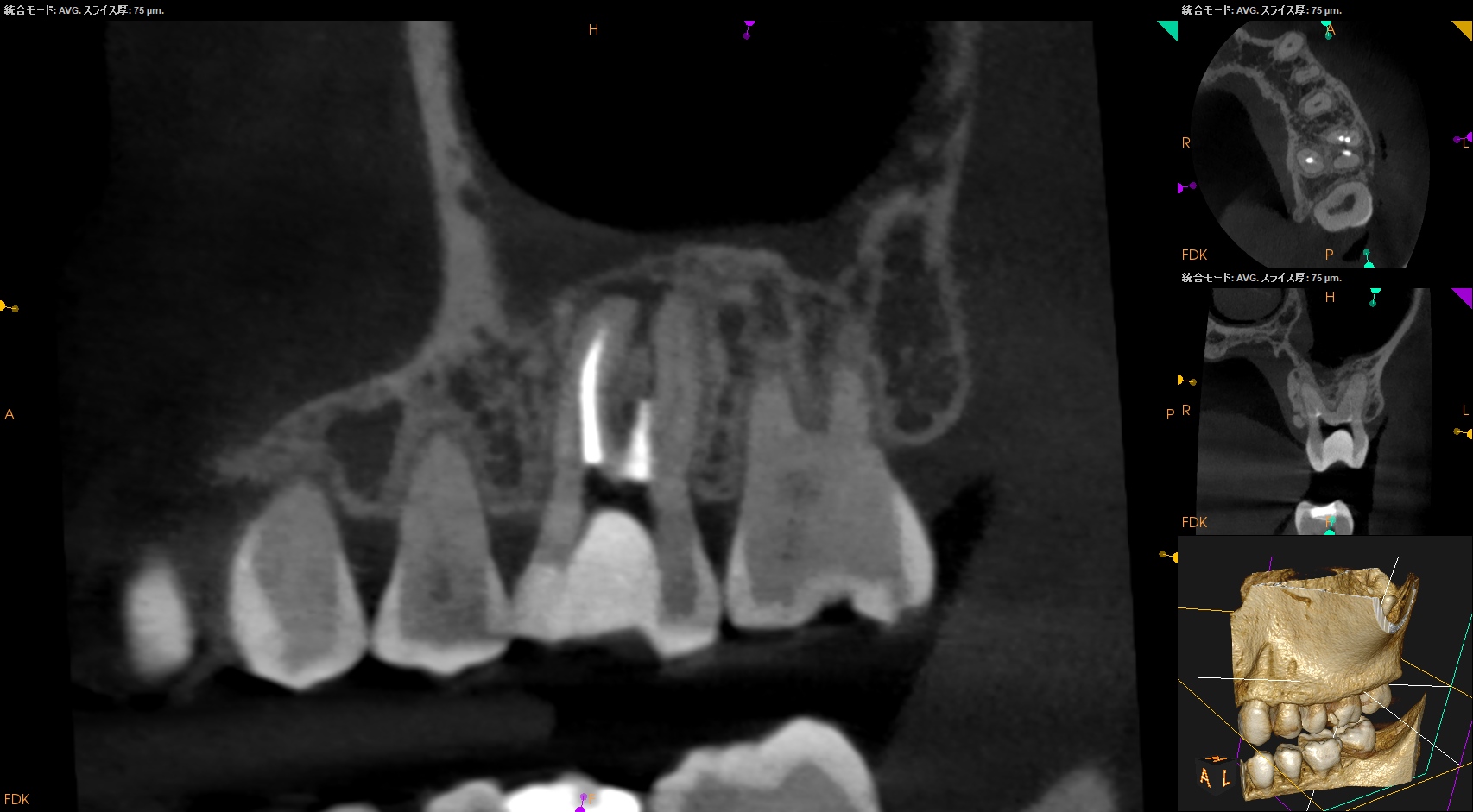

#14 RCT(2025.1.6)

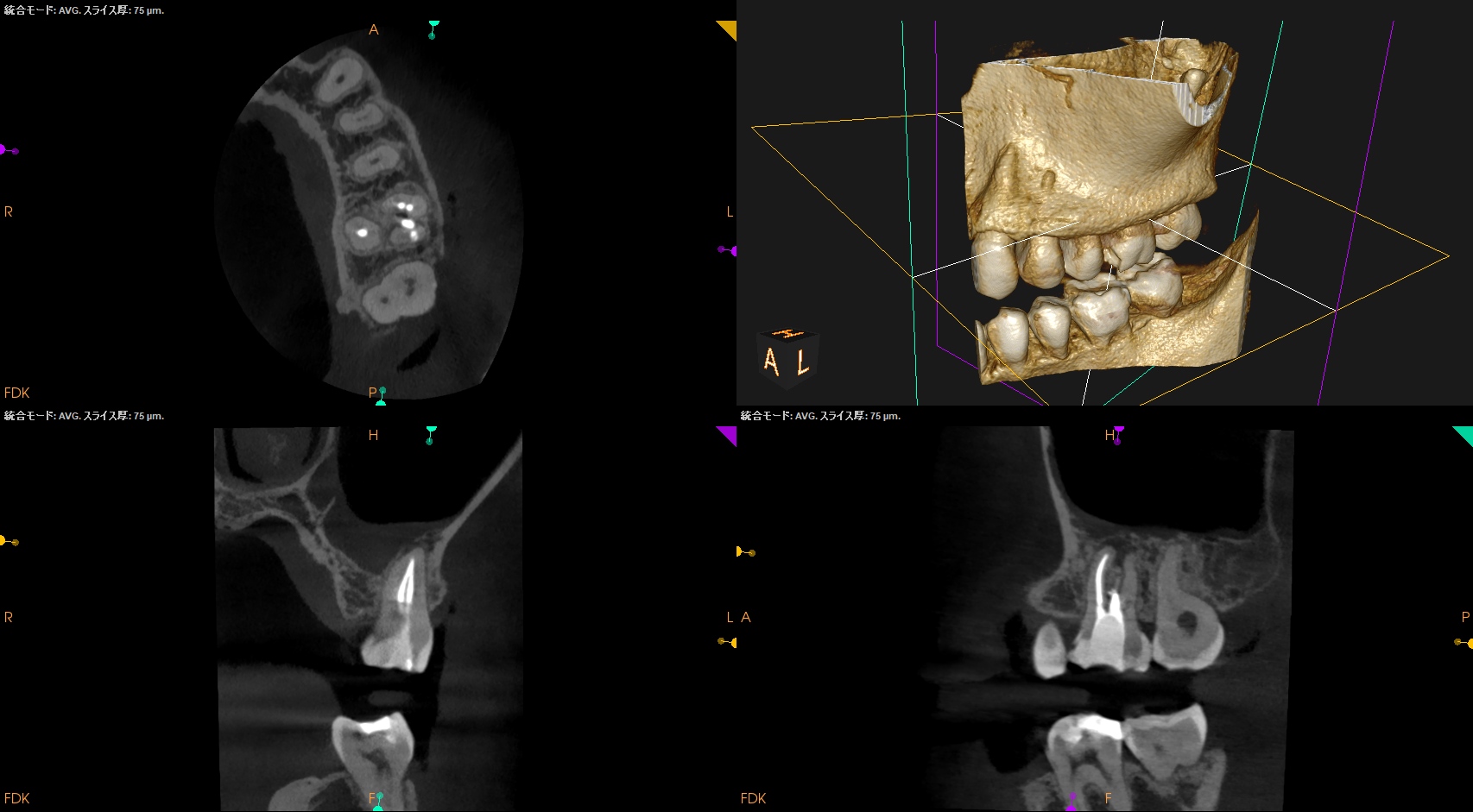

DBが石灰化しており見つからない。

そこで、仮封後にDBの位置を確かめるべくCBCTを撮影した。

DBは近傍にあるが、髄床底を穿孔させていた…

修正し、術後にPA, CBCTを撮影したが、DBは石灰化していた。

MB1

MB2

DB

P

Perforation site

ということで、次回は1年後である。

またその模様をお伝えしたい。